聖書講話「限界状況を突破して」ヨハネ福音書13章1節

人は、平穏無事な生活を送っているときには、宗教を必要としません。しかし、生きてゆく上で、困難や不如意なことに遭遇したり、それまで確かだと思っていたものが崩れたり、あるいは死に直面したりするようなとき、自分の中から叫びが上がってくるものです。そのような限界状況こそ、宗教の問題とするところです。

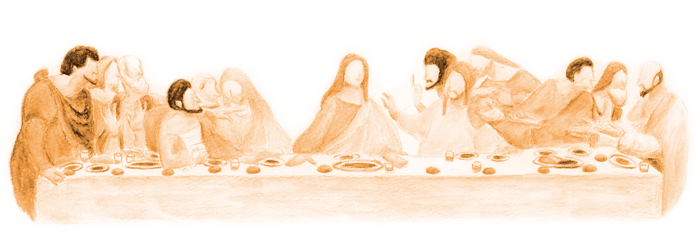

今回は、十字架を前にしたイエス・キリストの、極限における愛について語られています。

(編集部)

過越の祭(注1)の前に、イエスは、この世を去って父のみもとに行くべき自分の時がきたことを知り、世にいる自分の者たちを愛して、彼らを最後まで愛し通された。

ヨハネ福音書13章1節

イエス・キリストはこの最後の晩餐(ばんさん)の場で、世にいる自分の者たち、弟子たちを最後まで愛し通された、とあります。「最後まで」は、時間的にいえば「最後」ですが、質においては「極限まで、ギリギリまで」ともとれます。キリストはここで、いよいよ地上を去って天に帰られる時に至って、己(おの)がものを、極限において愛したもうたという。

(注1)過越の祭

聖書の時代からの、イスラエルの重要な祭りの一つ。春に行なわれ、出エジプトと呼ばれる、古代エジプトの奴隷状況から解放された民族の救いを記憶する。その故事に従い、1週間の間、酵母を入れないパンを食べる。

自他の区別のない愛

ここで、イエス・キリストが最後に示された極限の愛とは何であったか。この後の3節に「イエスは、父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また、自分は神から出てきて、神にかえろうとしていることを思い」とありますが、ペテロはじめ弟子たちがご自分のものであり、また、神のものであると、強くお感じであった。最後にキリストが示された愛は、神のものを自分のもののように愛されたということです。

よく隣人愛といって、ただ、だれでも愛したら、それが他を愛する他愛として素晴らしいことであるかのようにいわれるけれども、本当の愛は、自他の別を意識しない自愛です。本当の愛とは、自分のごとく、自分のものを愛することをいいます。

私は伝道者として、伝道を使命としていますが、あまり隣人愛というような倫理的な愛では動きません。もちろん一般の人たちに対しては隣人愛で、信仰があろうがなかろうが、愛をもって接します。しかし、私たちキリストに連なる者たちには、お互い自分の半身とも思えるほど愛し合う、兄弟姉妹としての自他を超えた愛があるのです。

ですから、世に言う隣人愛は、いまだ真の愛ではありません。本当の愛は自他を超えたものです。たとえば、赤ちゃんの汚れたおむつを替える母親は、それが嬉しくて、汚いと思いもしません。また、母親が赤ん坊を膝に抱いて乳を飲ませている時、子が赤いほっぺたでニコニコして飲んでいると、母親も嬉しそうに笑います。子を重たいとも思わない。重ければ「大きくなった」と言って喜んでいる。自他一体、自分の子だから利害や損得も考えない、苦が苦でない。その子に「隣人愛を実践しよう」なんて意識したりしません。

このように、愛が自他の区別を超えている状況こそ、真の愛情の発露です。この愛を、生きとし生けるものに押し広げているのが神の愛です。

人間の真価が目覚める時

「最後まで愛し通された」とありますが、キリストは十字架の死を目の前にした極限状況、ギリギリの状況において弟子たちを愛されました。

私たちは普通、平穏無事を願い、極限の、限界の状況に追い込まれることを嫌います。しかし宗教とは、ギリギリの限界状況、人生に行き詰まってどうしようもないときに、「神様!」とすがる心がわくもので、そうでないときには宗教は開けてきません。

現代ドイツの哲学者カール・ヤスパースは実存的哲学を説いていますが、彼は「限界状況」ということを重視します。人間は死、さまざまな苦しみ、罪、不如意な運命などに直面したとき、自分が確実だと思っていたものが崩壊する。そのような限界状況において、超越者との出会いを通して自分の本来の姿、実存に目覚めるということを説いています。

また、「今、宗教にとっていちばん有害なことは、社会保障制度があまり進みすぎていることだ」と言っています。病気をしても国家や保険会社が保障してくれる。貧乏しても国が面倒を見てくれる。年を取っても老後の保障がある。するとギリギリまで行き詰まることがなく、ついに宗教という人間の根本についての問題は考えなくなります。そんな状況に飼いならされてしまった人間は、戦争や天変地異が起きたら、もう役に立ちません。しかし、そのような破局的状況(カタストロフィー)におちいったときにこそ、宗教はものをいうのです。

私は、社会保障制度が拡充されることはよいことだと思う。けれども、弊害も非常にあります。人間の偉大な本質というものは、限界状況、極限的な状況にぶつかって現れてくるものです。また、すべて人間の進化の歴史を見ると、ギリギリの状況にぶつかって偉大な素質が現れてきます。考えてもわけのわからないような極限状況、しかしそれが魂を刺激して、人を偉大ならしめる。極限状況というものは、私たちを飛躍させるのです。それを恐れて、怖いものはなるべく遠ざけようという人は、偉大な生涯を送りません。

私たち、70年、80年の短い人生、せっかく地上に生まれてきたのなら、魂を磨きつつ、尊い、偉大な生涯を送らなければだめです。伸るか反るか、自分の一生を棒に振るという賭けをするような気持ちで生きることを、極限状況の信仰というのです。今の人は、教会堂で賛美歌をうたったり、儀式することを宗教と思っているかもしれませんが、聖書がいう宗教、また古今の偉大な宗教家たちのいう宗教は、今の宗教とは違うんです。

ここにヨハネ福音書は、イエスが極限状況において示された愛を説いている。私たちも危機に瀕し、十字架を前にしたような状況において偉大な本質が現れてくるのです。

危機的な状況からの向上

歴史学者のアーノルド・トインビーは、「文明は、物質が豊富で交通が便利な所で開け、民族は繁栄するように考えられやすい。しかし、文明の歴史を見てみると、決してそうでない。最終的に落ち着く所はそうであっても、その始まりは大概、不毛の土地、荒野、困難な場所から起きるものだ」ということを言っております。

たとえばシナを見ても、文明が起こったのは、北方の実に治水の困難であった黄河の流域一帯です。この黄河の水とたたかうということが、堯(ぎょう)、舜(しゅん)、禹(う)などの聖人たち以来始められ、シナ文明という驚くべき大文明が生まれた。これは、人間が大自然とのたたかいにおいて、困難に遭えば遭うほど、それまで知らなかった才能と知恵を生み出すということです。

これは、西洋においても同じです。スイスという所は、ヨーロッパの屋根といわれるほどの山岳地帯で、実に寒い不毛の地です。しかし、ヨーロッパにおいても教養文化の程度が高く、そして平和で高潔な民族が住んでいるのはスイスです。

このことはどこから来るか。厳しい自然、不毛な土地で、絶えず人間が大自然とたたかわなければいけない、このたたかう心が人間を高めてきたのです。

数日後に、幕屋から3人の人がイスラエルへ留学にたってゆかれます。「あんな不毛の地に何を学びに行くんだろう」と多くの人は思うでしょう。しかし、そのような砂漠地帯から、なぜ世界を動かすような、ユダヤ教やキリスト教、イスラム教といった精神文明が、次々と生まれてきたのか。それは、現地に行ってみなければわからない問題です。

果てしない荒野、焼けつくような日ざし、このような恐ろしい大自然とたたかいながら、人間にわいてくる知恵、思想は普通と違います。これが限界状況の意味です。ギリギリの状況に人間が追い詰められた場合に人間の在り方が違ってくる、ということです。

ファイティング・スピリット

先日、ある方から松下電器産業(現・パナソニック株式会社)の創業者・松下幸之助氏の話を聞きました。

松下幸之助は、小学校も卒業していない自転車屋の小僧でした。その後は電灯会社の配線の検査員でしかなかった男が、電球ソケットを自分で工夫し考案した。しかし、会社では採り上げてくれないので、退職して自分で商売を始めました。当時は大正年間でしたが、なかなか買い手がありません。その後、取り外しのできる電池式自転車ランプを開発したが、これもなかなかどこも買ってくれない。

だが、貧乏で借金のために倒れそうな時にも、「これは必ず売れる。世の中はもっと便利になってゆかねばならないから、必ずこれが売れる」と言って事業を続けました。そのうちにこれが当たって、ついに今の松下電器をつくる素地ができた、という。

何が彼を偉大にしたか、それは不屈な魂である。困難な状況、限界状況、ギリギリで破産寸前のようなときに、「ナニ、どっこい私はこれに負けるものか」という人間のスピリットが勝ったのだ、といいます。偉大な人間はみんなそれを知っています。ギリギリの状況におちいったときに、どう反応するか。これは宗教において、特に大事な問題です。

私たちの日常生活においても、ギリギリの限界状況のときこそ、自分の真価の見せどころであって、そこで伸びるも倒れるも決まります。運命をつかむもつかまぬも、その状況を超えることができるかどうかにあります。

人間は、安穏とした生活に甘んじることなく、危ないところに身をおどらせて出ていってこそ成功します。私たち宗教を志し、宗教を口にするならば、危ないハラハラするようなところにおいて、宗教の真価を発揮できるのです。

大概の者は、この限界状況を前にしますと、もう恐れて狼狽(ろうばい)してしまう。しかし、このギリギリのところに来たときに、胸おどらせて、この限界状況とたたかうことができる闘志、ファイティング・スピリットをもっている者が、運命に勝利することができます。

この闘志は信仰から来る。私たちはお互い信仰をしながら、聖書をただ読むのではなく、実際の問題において、神の御愛を信じ、また、私たちが向上してゆくためにかくあろう、という希望が、願いが、祈りがあるならば、どうしても一突破をやらねばならない。やってみたら、宗教というものが生きて私たちの力となるんです。

極限状況で示された愛の姿

イエス・キリストは、過越の祭の夕食を、1日くり上げて祭りの前日に弟子たちと一緒にされました。普通は祭りの日の昼に犠牲の小羊が屠(ほふ)られて、夕方に会食するのがイスラエルのしきたりです。けれども、イエス・キリストの場合は違っております。ある学者はここを読んで、「日付がおかしい。どうもここの記述は間違っている」というような議論をします。しかし、十字架に向かって死を急ぎつつある者には、もうこの世の習慣やしきたりなどというものでは間に合わないのです。人と同じことをしていては偉大なことはできません。限界状況においては、思いもしなかったような、人と違う考えがわくんです。そして、これが大きな影響を人々にもたらします。

十字架の死を前にした限界状況においてイエス様は、師であるにもかかわらず、奴隷のような姿をして弟子たち一人ひとりの足をも洗われました。「主であり、また教師であるわたしが、あなたがたの足を洗ったからには、あなたがたもまた、互いに足を洗い合うんだよ」と言って、愛し抜かれました。現れた出来事は小さいかもしれませんが、それは弟子たちにとって大きな影響を残したでしょう。

私の先妻が死ぬ前に、私の腕時計を請うて「長男に与えてほしい。自分は与えるものが何もないから、せめて何かを形見にしたい」とせがみました。死んでゆく人が、形見にといって愛する者に渡す物には、ほかの人にはわからない意味があります。また、受け取る人も他の人とは全然違う受け取り方をするものです。

このように、キリストはご自身が天に帰られる時が近づいて、弟子たちを自分の半身のように愛し、極限まで愛されたという。この場合にもう、隣人愛とは何か、だれを愛すべきかというような議論はありません。自分のものを愛するときの愛は、極限の愛です。他人のものを他人のように愛している間は、まだ愛が十分ではありません。もちろんそのような愛が不必要だとは言いません。しかし、人間死ぬ時が来ましたら、何が本当の愛かということがわかります。

9年前に若くして死んだ吉井純男君は高知で伝道していましたが、亡くなる前、周囲の人たちを励まし、うわごとにも愛する教友たちの名前を呼びつつ語らい、聖句を叫んで顔を輝かせて天に帰っていった。死に打ち勝った、実に素晴らしい死にぶりでした。

人間、死ぬ時になったからといって、芝居がかったことはなかなかできないものです。結局、人生の最後、死という限界状況において、どのように自分自身の本質を示すか。ここに宗教を学ぶ意味があります。どうかお互い、キリストが神のものを自分のように愛し抜かれたように、私たちも神のものを極みまで愛してこの世を終わりとうございます。

宗教は、今生きている世界から次の世界、より高い世界に入ることを目的にするものです。私たちは地上において、何度も何度も限界状況に追い詰められては打ち勝ち、ついには死を超えて次の世界に躍入することができるのです。地上において死の予行演習を何度もして、倒れては立ち上がり、倒れては立ち上がる。このことが次の世界に天翔(あまがけ)ってゆくことができる素地となります。ファイティング・スピリット、たたかう魂なくしては天の御国に帰ることができません。生きている現実において限界状況を突破する、そこに信仰生活があります。

(1964年)

本記事は、月刊誌『生命の光』2020年2月号 “Light of Life” に掲載されています。