聖書講話「激情の人イエスの信仰」ヨハネ福音書11章21~44節

今日はヨハネ福音書11章21節から読みます。前回に続くラザロの復活の記事です。復活という驚くべき奇跡がどのようにして起こったか。ここに、イエス・キリストの人柄と、奇跡を惹き起こすような信仰が書かれております。

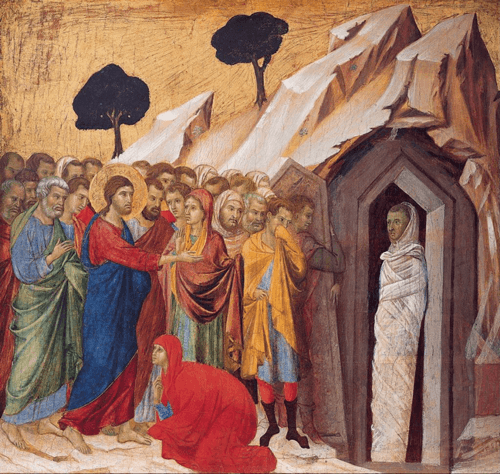

イエス・キリストが愛しておられた、マルタ、マリヤの弟ラザロが死にました。イエスはラザロが危篤状態であるのを知りながら、なおも数日ぐずぐずされ、やっとエルサレムの近くにあるベタニヤ村まで行かれました。イエスが行ってごらんになると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていて、大勢のユダヤ人が、マルタとマリヤとを慰めようとして来ておりました。マルタはイエスを出迎えに行きましたが、マリヤは家で座っておりました。

マルタはイエスに言った、「主よ、もしあなたがここにいて下さったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたがどんなことをお願いになっても、神はかなえて下さることを、わたしは今でも存じています」。イエスはマルタに言われた、「あなたの兄弟はよみがえるであろう」。マルタは言った、「終りの日のよみがえりの時よみがえることは、存じています」。イエスは彼女に言われた、「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者は、たとい死んでも生きる。また、生きていて、わたしを信じる者は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じるか」。マルタはイエスに言った、「主よ、信じます。あなたがこの世にきたるべきキリスト、神の御子であると信じております」。マルタはこう言ってから、帰って姉妹のマリヤを呼び、「先生がおいでになって、あなたを呼んでおられます」と小声で言った。これを聞いたマリヤはすぐ立ち上がって、イエスのもとに行った。

(ヨハネ福音書11章21~29節)

我は蘇りなり

ここで、マルタにしてもマリヤにしても、「主よ、あなたが私たちと一緒にいたら、弟ラザロは死なずに済んだのに。しかし、もう手後れです」と言いました。

するとイエスは「手後れでも何でもない。わたしは蘇りであり、生命である。わたしを信じる者は死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者は死を知らないだろう。おまえはそれを信じることができるか」と、不思議なことを言われました。けれども、マルタやマリヤにはなかなか通じません。マルタは、「あなたは来たるべきキリストで、神の子であると信じております」と答えましたが、それはいまだ頭での理解で、どうしてもイエスの言葉どおりに、「そうです。あなたは蘇りです、生命です」とは言いきれない。

ここにイエス・キリストの宗教的境地と、マルタ、マリヤの気持ちとの食い違いというものがあります。

聖書がいう「信じる」とは

私たちにも同様のことがあるのではないか。キリストの言われることに、「そうです」と信じることができるかどうか。私たちはキリストの弟子と言いながら、キリストのもちたもうような信仰をもっているかどうか。「キリストは蘇りであり、生命である」ということが、しみじみ感じられる人の信仰と、理屈としてしかわからない人の信仰とでは大きな違いがあります。

宗教というのはなかなか難しいものでして、結局お一人おひとりが自分で悟る以外ありません。キリストのもちたもうた信仰に対して、マルタ、マリヤ、また私たちがもっている信仰には大きな開きがある。しかし、開きがある、では済みません。私たちはせっかく聖書を学ぶ者であるならば、キリストから「そうだ」と言われるような信仰を、お互い掴みたい。

イエスが「わたしはキリスト(救世主)である」と言われるのならわかります。しかし、「わたしは蘇りであり、生命である」と言われる。すなわちイエス・キリストの内側には、普通の人間のような死ぬべき我ではない。死んでも死なない我がある、と言われるのです。この我に信じ、これに触れるならば、永遠に生きる、というのです。

聖書がいう「信じる」という言葉は、ただ私たちが「見えないものを信じる」ということとは違います。確実な実在をありありと実感して信じる、という意味です。ここに、西洋キリスト教が教えるような、教義的に宗教の理屈を「信じる」こととの違いがあります。マルタもマリヤもラザロも、驚くべき霊的実在に触れました。そして救われました。

不信仰に対して怒る

マリヤは、イエスのおられる所に行ってお目にかかり、その足もとにひれ伏して言った、「主よ、もしあなたがここにいて下さったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう」。イエスは、彼女が泣き、また、彼女と一緒にきたユダヤ人たちも泣いているのをごらんになり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた、「彼をどこに置いたのか」。彼らはイエスに言った、「主よ、きて、ごらん下さい」。イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言った、「ああ、なんと彼を愛しておられたことか」。しかし、彼らのある人たちは言った、「あの盲人の目をあけたこの人でも、ラザロを死なせないようには、できなかったのか」。イエスはまた激しく感動して、墓にはいられた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた、「石を取りのけなさい」。死んだラザロの姉妹マルタが言った、「主よ、もう臭くなっております。4日もたっていますから」。イエスは彼女に言われた、「もし信じるなら神の栄光を見るであろうと、あなたに言ったではないか」

(ヨハネ福音書11章32~40節)

ここでイエスは、マリヤが泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをごらんになり「激しく感動し」とありますが、ギリシア語原文には「霊において」という言葉があり、「感動する」は「憤慨する」で、怒りに震える状況をいいます。霊において憤慨されたのです。

ここでキリストが激しく怒りたもうたのは、何に対してか。信じないこと、不信仰に対してです。マリヤは不信仰なことを言い、ユダヤ人たちも「盲人の目をあけたこの人でも、ラザロを死なせないようには、できなかったのか」などと言う。なぜ信じないのか、信じさえすればよいことが始まるのに、と思われるからです。「もし信じるなら神の栄光を見る」(40節)と、イエス・キリストは言われた。信じることがなかったら、神の栄光も現れなければ、何のよいことも起こってこない。聖書の世界において大事なことは「信じる」ことです。何はなくとも信じなくてはなりません。私たちにとっていちばん悲しいことは、信じることができない、ということです。

信仰なさる方でも、よく「うちの息子は信仰がなくて……」などと平気で言う人がいます。人間の心に信じる心がなくなったら、霊界を垣間見ることもできない。また、自分で自分を信じることができなかったら、未来を切り開くなんてとてもできません。

惑乱し、涙するイエス

また、33節に「心を騒がせ」とありますが、原文の「ταρασσω タラッソー」は「惑乱する」という言葉です。また、「イエスは涙を流された」(35節)とあります。

このように、イエス・キリストの心が非常に混乱したという。「イエスほどの人が惑乱するなんて」と言いたいところですが、イエスはご自分を「人の子」と呼ばれた、人間らしい人間です。人間は、激しく情動が起こるときに、血液が逆流するようなこともあるのです。また、心が混乱するものです。すればこそ人間なんです。聖書には、それが率直に書いてあります。

キリストが惑乱したり、憤慨したりした、などとそのまま訳したのでは、今の行ないすましたクリスチャンには不都合でしょう。だが信仰とは、赤い血の流れている人間が惑乱したり、心が騒いだりしてしかたないような中にあっても信じてゆくことであって、冷たい教理を信じるということとは違うのです。

日本では昔から、聖人君子はどんなことが起こっても慌てない、騒がない。そのような人が英雄や偉人だと思われている。しかし聖書は、イエス・キリストは惑乱した、という。また、私は子供の時から、「男は泣くものではありません」といって育てられてきました。だが、実に泣く時は泣き、喜ぶ時は喜び、怒る時は激しく怒り、「災いなるかな!」と言って、頑(かたくな)な宗教家たちを呪うことまでされたのがイエスです。一般のクリスチャンの考えているイエス・キリストの人間像と、だいぶ違うことがわかります。

イエス・キリストは人間らしい人間であり、血も涙もある人であった。聖書が伝えているのは、このような激情的なキリストです。イエス・キリストが、激しく泣き、激しく惑乱するぐらい感情を表した人であるというならば、私たちイエスの弟子である者も同様でありたいと願います。

愛の雰囲気が人を癒やす

今の日本のキリスト教では、「三位一体(注1)」や「贖罪」などの教理を理性で信ずることが信仰であって、このような豊かな感情を伴うものが信仰だとは思われていません。「どうも幕屋の信仰は感情的でいけない」というのが我々に対するキリスト教界での評判です。しかし、牧師や神学者が何と言おうが、「互いに泣く時は泣こうじゃないか」というのが私の主義です。私自身は、激しく泣き、激しく喜べるから幸福です。もし、泣く時に泣くことができないなら堪りません。

人間には、心理学的に「知・情・意」の心の働きがあるといわれます。だが、宗教は全人的なものであり、一個の人間全体のことであって、それを知情意に分割して教えようとするところに今のキリスト教の間違いがあります。宗教において大事なのは、情意、特に感情というものです。

知性とは、人間の外側で見たり、聞いたり、感じたりするものを自分に取り入れ、また自分の外側の世界に対処するためのものです。ところが、「自分はこうしたい」と内側から込み上げてくる感情は、魂の内部から来るのです。頭からは来ない。宗教が魂の内側のことであるならば、感情を無視した宗教というものは非人間的な宗教です。西洋のキリスト教は、そうやって宗教を非人間化するのです。感情が失われると、魂もやせ細って情動せず、信仰は力を失います。

だが、キリストの信仰はこのように、知性だけの信仰ではなかった。霊が惑乱し、マルタとマリヤが泣くのを見て、共に泣いた。こういう情動は神学からは生まれてきません。

人間の情意は、幼い時に養われます。子供が小さい時には、ほんとうに愛情をもって可愛がって育てることが大事です。そうでないと感情を失います。

イエス・キリストはなぜ偉大であったか。イエスは豊かな感情をもっておられました。また、自ら十字架にかかりに行かれるほどの意志力がありました。そして、実に聡明です。これは、一つに聖霊の恩化によるものとはいえ、母マリヤや父親のヨセフによって、よほど慈しみ深い愛情をもって育てられたことによると思います。そうでなければ、このように偉大な人物は生まれません。こんなことは神学の教育などではなく、家庭の教育から出てくるのです。

感情は幼い時に育つものですから、幼い時に厳しく道徳で育てられた人は、どうも理屈っぽく弁解が先だって、いけません。もし、自分がそうだとお思いなら、今からでも遅くはありません。努めて自分の心をほのぼのと労り、大事にしてやることです。

多くの人が言います、「幕屋に来ると、どうして私はこんなに変わるのだろうか」と。それは温かい雰囲気があるからです。幕屋に特有の温かい愛の雰囲気、これが人の魂を癒やすのです。私の聖書講義なんかが癒やすものか。大事なことは、お互いの魂を神の大きな愛の中に生かしてあげることです。そして、励まし慰め合いながら信仰してゆかなければ、魂は成長しません。

(注1)三位一体

父なる神、子なるキリスト、聖霊の三者は1つであり、それが唯一の神である、というキリスト教の教え。

教理ではなく聖書の現実を

今度、高野山で開かれる聖会(1963年11月)に、アメリカの世界的な聖書学者オットー・ピーパー博士が来られます。大阪基督教学院の土山牧羔(ぼっこう)氏を通して原始福音運動を知って、ぜひ日本に来たいと言われたのです。ピーパー博士は、大神学者といわれたカール・バルトと神学論争を戦わせ、それまでの教理神学というものに反旗を翻した人です。

キリスト教の正しい解釈であると考えられている教理神学をいくら研究しても、それは聖書に現れたパウロやヨハネ、ペテロなどの語る内容とは本質的に異なるものであった。聖書は、頭で考え出した教理を信じるために学ぶのではない。イエス・キリストやその感化を受けた人たちが、何をありありと感じ、何を経験したか。聖書の現実を、ありのまま学び、身につけることが聖書を読む目的である。それで「聖書的現実主義 Biblical Realism(ビブリカル リアリズム)」をピーパー博士は主張し、聖書から外れた神学などを研究すべきではない、と言います。

「かつて私は、三位一体の教理を強く信じた。しかし、それでは聖霊の働きは自分の個人的体験にはならなかった。ただ、聖書を熱愛する読者に接してのみ、自分の心が聖霊の力に対して開かれた」ということを告白しています。

さあ、そういう人が日本に来て、原始福音の代弁をしてくれるのですから、えらいことになりますね。この何年間か、私たちは原始福音を叫んだゆえに、キリスト教界から迫害され、卑しめられてきましたが、神様、貴神(あなた)のなさり方は、なんと不思議でございましょう。

原始福音の運動、熊本の辛島町(からしまちょう)の、この小さい一角から起きた信仰運動が、世界に反響を及ぼす時が来た。あと5年、10年経ったら、これは大変なことになるということがわかります。

9枚の皿

そのような時に、私は思うことがあります。

昔、江戸時代の少し前に、今の愛媛地方を領した加藤嘉明(よしあき)という殿様がいました。当初は禄高わずかに5~6万石の小大名でしたが、名君として知られ、彼の家は連綿として幕末明治にまで及んだといいます。どうして幾代も続きえたのか。それについて面白い物語があります。

ある時、1人の家来が、嘉明公の宝物で、支那伝来の10枚の皿のうち1枚を過って割るという事件が起こりました。家来はもはや切腹の覚悟。蟄居して殿の沙汰を待っていました。しかし、いつまで経っても何の沙汰もない。ところで、事の次第を聞いた嘉明公は、「なにっ、あの皿を割ったと!」、しばらく声もない。じっと瞑目していたが、やがて静かに、「よし、残りの9枚の皿を持って参れ」とのお言葉。側近が恐る恐る御前に差し出したところが、やにわに立ち上がって9枚の皿を、驚き恐れる家来たちの前で叩き割ってしまった。

さあ大変、ついに殿がかんしゃくを起こされた、もはやご沙汰を待つまでもないと、当の家来、自らあわや切腹という時、殿より使者があり、「何を血迷うぞっ、誰がそちに死ねと言うたか。余は貧しいところから身を立てた城主、余のたのむのは、ただそちら家来のみ。1人の家来を皿1枚に代えられようか。余が残りの9枚を割ったのは、10枚1組の1枚欠けたるを思い出すたびに、あやつが割ったと思い出しもしよう。10枚とも全部なければ、思い出さずとも済むと思うたが故じゃ」

それを伝え聞いた家中一同の感動――ああ、この殿の御為ならば、どんなことでも忍ぼうぞ、と改めて覚悟し合ったというのです。

私はなるほどと思う。貧しければこそ、君臣一体となって互いに信じ、助け合ってきたのです。

私たちの原始福音の運動、この世的には何の見栄えもしない貧しい者たちの小さいグループです。けれども、小さければこそ、私たちは互いに泣きつつ、労り愛し、慰め合ってここまで歩んできた。

私は思う。オットー・ピーパー博士を迎え、私たちの運動にも文字どおり画期的な飛躍の時が来た。世間も私たちを一段と注目もしよう。新しく人も集まるだろう。けれどもその時に、初期にあった原始福音の本質が保てるだろうか。初めのように労り合うだろうか、ということを危惧する。寂しさ、苦しさ、人の無理解、罵詈雑言に耐えに耐えて生き抜いてきたこの精神が、これからもなお脈打つだろうか、と。脈打ってほしいと思う。否、脈打ってこそ幕屋です。

神の導きを信じて

人々は石を取りのけた。すると、イエスは目を天にむけて言われた、「父よ、わたしの願いをお聞き下さったことを感謝します。あなたがいつでもわたしの願いを聞きいれて下さることを、よく知っています。しかし、こう申しますのは、そばに立っている人々に、あなたがわたしをつかわされたことを、信じさせるためであります」。こう言いながら、大声で「ラザロよ、出てきなさい」と呼ばわれた。すると、死人は手足を布でまかれ、顔も顔おおいで包まれたまま、出てきた。イエスは人々に言われた、「彼をほどいてやって、帰らせなさい」

(ヨハネ福音書11章41~44節)

ここで、キリストが奇跡を起こしたもうことをマリヤたちが信じないために、イエスは激しく怒られました。「怒ることと奇跡とは何の関係があるか」と、ある牧師が私に言いましたが、この激情がガッと精神エネルギーとなって死に挑む祈りとなり、ラザロを蘇らせたのです。

「父よ、わたしの願いをお聞き下さったことを感謝します」(41節)とありますが、原文には「願い」という字はありません。「わたしにお聞きくださった」です。

また42節は、「あなたがいつもわたしに聞いてくださることを、よく知っていました」と過去形になっております。「知っているのにこう申すのは、傍らに立っている人々が不信仰なので、あなたがわたしを遣わしたもうたということを信じさせるために、こうして声を上げるのです」と言って、殊さらに声を上げて祈られたのです。

そして、大声で「ラザロよ、出てこい!」と言ったら、手足を布で巻かれたまま、ラザロが墓から立ち上がって出てきました。

こうして死人が生き返るという、驚くべき奇跡が起きました。すなわち奇跡が起きる前の前提条件として何が必要であるかというと、それは信仰です。神の愛と力に信じきる心です。しかも、キリストの信仰は知性だけの信仰でなかった。霊が惑乱し、マルタ、マリヤが泣くのを見て共に泣いた。こういうことは神学からは出てきません。涙のない信仰なんて、信仰ですらありません。

どうぞ、私たちは未来が真っ暗で見えない時でも、神に信じ、神の愛を信じ、神の見えない導きを信じて勇敢に歩きたい。歩いてみたら栄光が現れます。いつもそれを確信しておられたのが、イエス・キリストです。祈る前にすでに「感謝します」と言って、必ず道が開かれることを信じておられた。信仰がないところには決して道は開かれません。キリストにおいて「信じる」とは、そのように確実なことです。頭で教理を信じることとは違うのです。

昨日も今日も、永遠に変わりたもうことのないキリストは、私たちに驚くべき見ものを見せてくださる、くださるに違いありません。私たちも大きな見ものを見ようと思って、毎回ここに集まりとうございます。

(1963年)

本記事は、月刊誌『生命の光』2019年5月号 “Light of Life” に掲載されています。