この人に聞く「花は食べられたくない 果物は食べられたい」

三沢典彦

石川県の大学の教授で農学博士の三沢典彦さんは、長年バイオテクノロジー・生化学の分野で研究をされています。ご専門の分野では、「世界のトップ2%の科学者」に入っています。(編集部)

――先日、石川県の地元紙にも載りましたが、新しい研究成果を発表なさったそうですね。

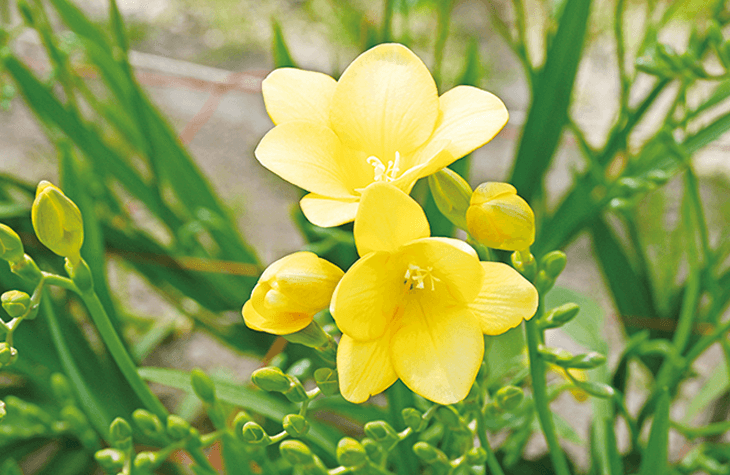

三沢典彦 はい。観賞用のフリージアの黄色や白色の花びらに、強い抗酸化作用のある、ポリフェノールの一種が存在することを突き止めました。これは自然界で初めて見つかった物質で、水に溶けやすいことから、機能性食品などへの加工利用が期待されます。

――ポリフェノールは生活習慣病の予防効果でも知られていますね。ポリフェノールと共に、がんの予防に効果があるといわれる天然色素など、三沢さんはずっとこの方面の研究をされてきたのですね。

三沢 そうですね。生物界では重要な天然色素である、カロテノイドの研究を主にしてきました。これは抗酸化作用のある、油に溶けやすい物質で、その中には動脈硬化や心疾患、白内障や各種がんの予防に効果を示すものがあることがわかってきています。

最近よく聞くようになったアスタキサンチンは、赤色魚類やイクラなどに含まれる抗老化・抗疲労作用をもつ赤色色素ですが、これも積極的に扱ってきました。

具体的には、先端のバイオテクノロジー技術(遺伝子組み換え技術)により、大腸菌や酵母などの微生物、さらにはナタネ、レタスなどの農作物にカロテノイドの遺伝子群を導入し、有用カロテノイドを合成させてきました。

もう35年前になりますが、私がビール会社の研究員だった時に、β–カロテン、リコペンなど、有用カロテノイドの合成遺伝子の特定に世界で初めて成功し、それが今回の研究につながっています。

これらの有用なカロテノイドの遺伝子を食品から取り出し、

酵母などの遺伝子に組み入れ、多量に生成する。

国が定めた制度の機能性食品として消費者に届く。(日本では未実施)

日本の科学研究を憂えて

――研究の中で、遺伝子の組み換えをされていますが、日本では遺伝子組み換えのイメージが悪いですね。

三沢 日本で流通している遺伝子組み換え食品は、科学的根拠のある安全性試験により、組み換えのないものと同等に安全であることが確認されているので、私は食品としての安全性に問題を感じていません。

イメージが悪いからといって、その関連研究まで放棄されては大変です。日本は結局、食物を輸入に頼らざるをえないのですが、その中に遺伝子組み換え技術に関連した食材が多くの部分を占めています。また食品以外でも、糖尿病患者が使うインシュリンやがん治療に用いる抗体なども、たいてい遺伝子組み換えです。

憂うべきは、日本では科学的な知見・根拠よりも、イメージや感情が重んじられることです。それが近年の研究開発の軽視につながっているように思います。

20世紀末近くまでは、「日本は、陸地は狭いが人材があるので、科学・技術立国を目指す」というようなことがよく言われていて、日本一国でヨーロッパ全体と張り合うくらいの気概がありました。たとえば、バイオテクノロジーの興隆期に遺伝子のデータベースを公に作ったのは、米国、欧州、そして日本でした。

今では科学論文数で中国にも大きく抜かれ、世界の中で日本の科学のステータスは下がっていく一方です。今世紀初めごろから「構造改革」などが言いだされて、地方大学や基礎研究に対する公的資金の供給が減額されていったことも影響したようです。研究機関が研究に専念できる環境がなくなりつつあります。

企業でも、会社が人材を育て、社員も会社に忠誠心をもつということが、ある意味で日本の美徳であり、強みでもありましたが、研究分野でも同じです。かつて大学の研究室は、教授、助教授、助手などから成る「講座制」で、師弟関係の中でも協力しながら研究をしていた時代が続いたのですが、今は教員は各自バラバラで、空洞化した研究室も増えつつあります。

これでは日本の研究の層は厚くなりません。海外のやり方に合わせようとしているのでしょうが、チームプレーで強みを発揮してきた日本は太刀打ちできません。日本の強みを完全に失ってしまってからでは再生は容易じゃありませんので、早急に是正する手を打つ必要があると考えます。

祈りの力と導きを知る

――ところで、三沢さんはどのようにして、幕屋の信仰に触れられたのですか?

三沢 両親がカトリックの信仰をもっていたので、私は幼児洗礼を受けています。洗礼名はフランシスコ・ザビエル(ザベリオ)です。小さいころから大学院生までは地元・京都の教会に通い、この時期に接してくれた神父さんには、今でも敬愛の念をもっています。

ただカトリックは世界標準なので、日本人の伝統的特性というか、霊性のようなものが顧みられず、信仰に活(い)かされていないと思うようになりました。

たとえば日本人は、森や山などの自然に対し、人知を超えた崇高なものが宿っていると感じ、そこを流れる水には浄化の力を感じると思います。私も小さいころから自然が好きで、昆虫や魚にも、草花や木にも、さらには石や岩にも、神様が働かれていると感じていました。そのような思いもあり、ビール会社に就職して京都を離れてからは、教会に行かなくなりました。

就職して群馬県に住み5年ほどたったころ、同じ社宅の人の家に幕屋の伝道者が来るから、と誘われて行ったのが、幕屋との最初の出合いでした。その伝道者が、「我々は大和魂といった伝統的な日本人の精神を重んじ、日本の仏教や神道などの宗教を敬愛しています」と言われるのを聞いて驚きました。その内容には強く共感できたので、日本にこんなキリスト教があったんだ、と大変うれしかったです。それをきっかけに集会に顔を出すようになり、手島郁郎先生の本を読みはじめました。

間もなく、さらなる驚きがありました。それは「どうもこの人たちは、2000年前、イエス様の弟子たちに起きた聖霊降臨(ペンテコステ)、使徒行伝第2章の再現という大それたことを本気で願っているようだ」と認識した時です。

当時の私は、新約聖書に書かれた出来事は歴史の中ですでに終わったことだが、そのおかげで今の我々にも神様からの愛や恩寵(おんちょう)があると思っていたからです。

そしてその伝道者が、「聖霊を受けると、道端の花を見ても、神様の愛を感じて涙が出るんだ」と言われるのを聞いて、人類愛だけでなく草木の中にも神の愛を見るとはすごいな、と感嘆しました。それと同時に、自分も聖霊体験をしたい、と思わされました。

1991年には、幕屋発祥の地である熊本・阿蘇での特別集会に参加しました。その中で激しく祈る時があり、気合を入れて臨みましたが、皆は祈っていても、私だけ一向に状態は変わらないような感じでした。でも、心の底から神様の名前を呼びつづけました。そうしたら突然、目に見えない力で背中をまっすぐにされ、口から今まで聞いたこともないような言葉が噴き出てきました。これが聖書に書いてある聖霊の賜物「異言(いげん)」 なのだとわかり、感謝しかありませんでした。

その後、自分が大きく変わったのは、祈りの力と導きを知ったことです。それまでも祈りは知っていましたが、祈りの力は実感していませんでした。しかし当時、研究の展開方法について迷いがあり、その導きを祈ったら、不思議にドイツで研究する道が開かれました。そういう経験によって、神様に直接つながっていると感じるようになりました。また振り返ると、大学受験や就職など、人生の転機に不思議な出来事があり、これらは天からの導きであったことを知らされました。

科学と宗教

――研究と祈りはつながっていたんですね。三沢さんは、今後、科学と宗教は近づいていくと思われますか?

三沢 はい。近づいていくと考えています。

たとえば「祈りの力」の存在について、今は量子論の進歩により、「科学的には証明できない」とは一概に言えない、というところでしょうか。

進化の問題でも、以前より聖書の創世記の考え方に近づいてきていると思っています。ダーウィンの進化論では適者生存といって、環境に適応できた種が生き残るとされてきましたが、現在では、結果的にはそのように見えるのだけれど、実は奇跡のような幸運の積み重ねのおかげで環境に適応し、生き残ることができた、と考えることができます。

つまり、自力で環境に適応したのではなくて、何らかの意思が働いていたから生き残れた、というふうに、宗教的に解釈することもできるわけですね。

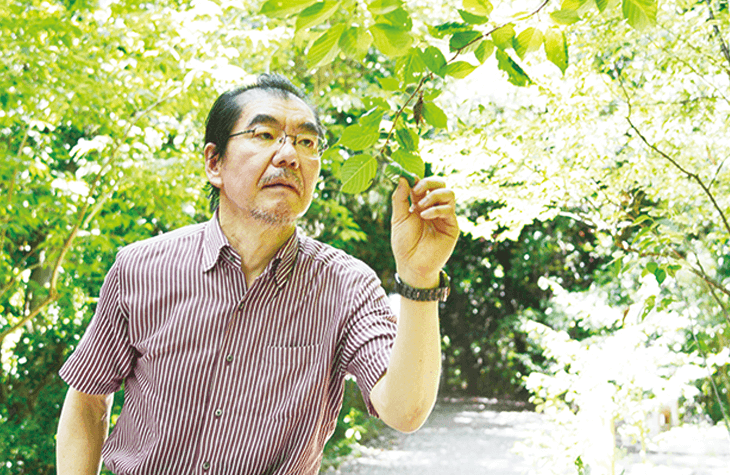

今は花の抗酸化物質を研究していますが、花びらというのは、昆虫などによる受粉の機会を増やすため、目立つ色で光による酸化に対抗して咲きつづける必要があります。さらに、草食昆虫などに食べられてしまわないように工夫もしているようです。そのため、食べても不味(まず)かったり、苦かったりするのですね。

それに反して、果物は香りと甘い味で動物を惹(ひ)き付け、食べさせて種子を運んでもらうように進化している。これも奇跡のような幸運の積み重ねで生じたと考えられますね。

生物は、まだわかっていない部分のほうが大きいと思われますが、研究によりその一端をのぞくことができただけでも感謝ですし、神様の造られた自然が美しく合理的にできていることに感嘆させられます。

本記事は、月刊誌『生命の光』871号 “Light of Life” に掲載されています。