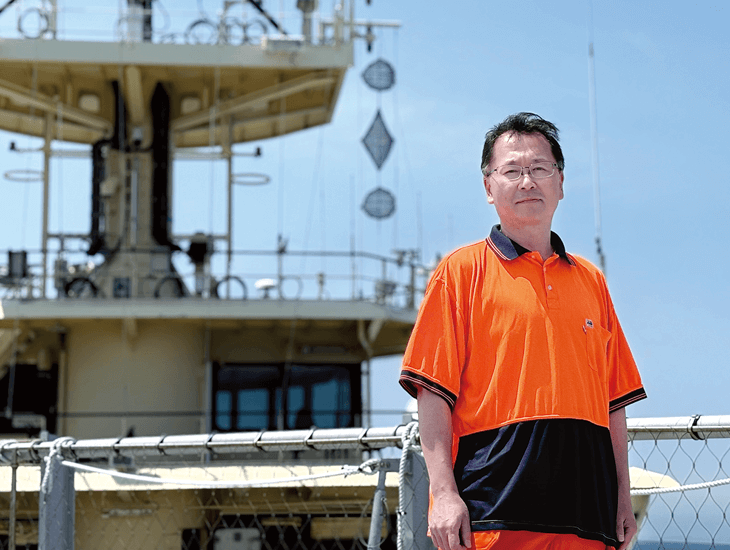

信仰の証し「Duty(責務)を果たす ―物理探査船に乗って―」

町山聖郎

まさか、50歳近くになって、生まれて初めて船に乗り組んで航海に出ることになるとは、思ってもいませんでした。私が乗るのは独立行政法人が所有する、三次元物理探査船「たんさ」です。

日本の国土の面積は世界で61位ですが、海洋の面積は6位です(領海と排他的経済水域)。

現在、資源の多くを輸入に頼っていますが、有事を考えるとリスクが高いです。けれども、日本の海底には、エネルギー資源や鉱物資源が豊富にあることがわかっています。将来的にそれを活用することができるよう、政府が海洋調査を進めているのです。

「たんさ」は石油や天然ガスを探しています。海底に向けて強力なエアガンから音波を発すると、海底に当たって跳ね返ってきます。それを十数本の、それぞれ6~10キロメートルにも及ぶ長さのケーブルにつけたたくさんのセンサーで感知し、コンピューターで解析。海底下の地形、地質を三次元で可視化します。

一度、物理の学会に、門外漢の私もついて行かせてもらったことがあるのですが、「見えないものを見えるようにするのが物理学だ」と言っていて、何か宗教に通じるような言葉だな、と思いました。

船には、北海油田をもつイギリスや、ノルウェーなど、いろんな国から来たエリート技術者が乗っています。

国家プロジェクトに

2008年、当時、仕事を探していた私に、経済産業省による10年間の海洋調査プロジェクトがあると、提案してくださる方がありました。千葉にある施設でデータ処理をする、コンピューターの管理の仕事だ、とのことです。でも、いろんな試験があり、面接は英語だといいます。

私は、大学に進学する人がいないような高校を出て、専門学校に行っただけですので、とてもそんな仕事は無理だとお断りしていました。

でも、心を静めて祈っていると、やるだけやってみようという思いになり、試験や面接を受けると、一流大学を出た人が通らないのに、なんと採用されてしまったのです。実力も、学力も、学歴も何もない。全く自分の力ではありません。

それからが苦労の連続でしたが、海底探査のための、ノルウェー製のソフトウェアを使いこなすことはできるようになりました。ところが10年がたち、新たに10年のプロジェクトが始まることになった時、「次期プロジェクトにあなたの職種はありません」と言われてしまいました。とても落ち込みました。

けれども、その後、「同じプロジェクトの中で、船上でデータを処理する仕事の面接を受けてみないか?」と勧められました。

それは、1年の半分は探査船に乗るというもので、乗船するほとんどが外国人なので、普段から全部、英語で話さないといけません。

I have done my duty.

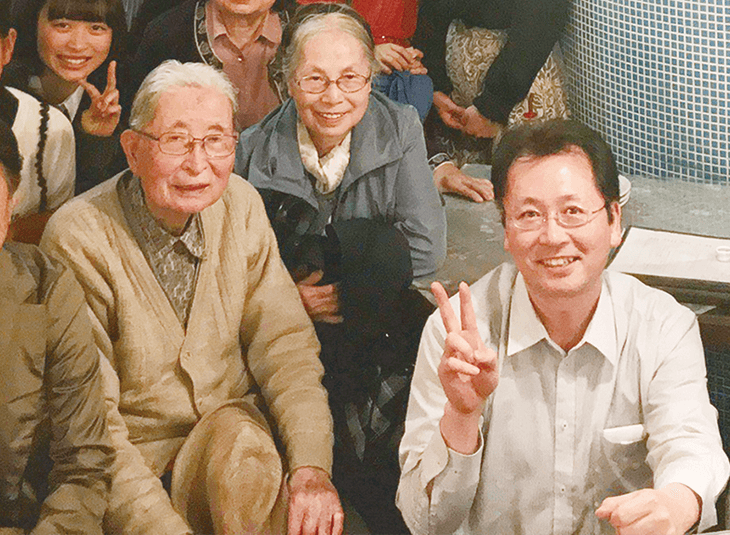

そのころ、私の父が死の床に就いていました。父と家族とで相談し、延命治療はしないという、とても重い決断をしました。仕事のことは死活問題でしたが、いつ亡くなるかもわからない父を置いて船に乗ることは考えられませんでした。

そんなある日、父が召天したのです。

父は若いころに、キリストの伝道を志して神学校に入り、北海道に赴任しました。そこで『生命の光』を読み、これこそ本物、と手島郁郎先生に師事し、厳しく薫陶を受けました。

とても真面目で、対話は苦手。不器用で、伝道をしてもうまくいかないことが多かったようです。

でも、信仰者としてキリストへの忠誠を貫いた生涯だったと、告別式では多くの方が語ってくださいました。

何か、父に背中を押されているような気がして、私は面接を受けることにしました。4人の面接官にはイギリス人、アメリカ人もいて、英語で矢継ぎ早に質問され、答えるので精いっぱいでしたが、家族の話題が出たので、私は父のことを話しました。

亡くなる前、メモに、“I have done my duty.” という、イギリスの英雄ネルソン提督の言葉を書き残していたことです。

「私は、最後の一息までキリストに生涯を捧(ささ)げて、デューティー(責務)を果たした父は、立派だったと思う。では、私の責務は何なのか、と考えた時に、探査船に乗って国のために働きたいと思った」と言ったんです。

すると後日、採用の通知が来ました。データ取得のために体を使う職種に申し込んだのですが、物理探査技術者という、非常にレベルの高いデータ解析技術が求められる、難しい仕事での採用でした。5週間は海上、5週間は陸、という生活が続きます。

父の姿と自分

でも、父のキリストへの忠誠を貫いた生涯を想う時、自分にとってのデューティーとはそれだけなんだろうか、という気がします。

不器用でも愚直な父の姿と比べて、どこかうまく、器用に立ち回ってしまう自分。若いころ、調子に乗っていい気になっていた私が、幕屋の先輩に傲慢(ごうまん)な心を見抜かれ、自分の願ったとおりにならなくて、初めて挫折(ざせつ)を経験したことがありました。

その後、集会でルカ福音書18章の、キリストが語られたこのようなたとえ話を読みました。

自分が義(ただ)しいと思っている人と、皆から嫌われている取税人とが神殿に来た。一人は、自分は貪欲(どんよく)な者や不正な者、姦淫(かんいん)する者でなく、 またこの取税人のような人間でもないことを感謝します、と祈った。ところが取税人は、遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ちながら言った、「神様、罪人の私をあわれんでください」。そしてキリストは、神に義とされたのは取税人のほうだと言われた。

「胸を打つ」とは、悲しみや、悔いくずおれていることの表現です。原文では、ギリシア語の同じ単語が福音書のもう1カ所で使われていて、キリストの十字架の出来事を見た群衆が皆、胸を打ちながら帰っていった、とあります。

私は、胸を打ちたたくような悲しみ、痛み、苦しみを負う人の気持ちもわからずに、自分は正しい、うまくやれて、恵まれている、というような顔をしていたんじゃないか。ああ、間違っていたな。神様、このままではとても御前に出られません……。

そう言って祈った時の、心の転換。それが自分の根っこにあります。あの心を忘れずにいたい。

今、上陸して5週間ぶりに幕屋で祈りの場に出ると、何とも言えずうれしく、もったいない気持ちです。

こんな私にも、神様から与えられたデューティーがきっとある。それを全うした人生を、父が見せてくれました。

今はまだ、はっきりこれだとは言えないけれど、私も自分のデューティーを全うしたと言える生涯を送りたいと願っています。

本記事は、月刊誌『生命の光』870号 “Light of Life” に掲載されています。